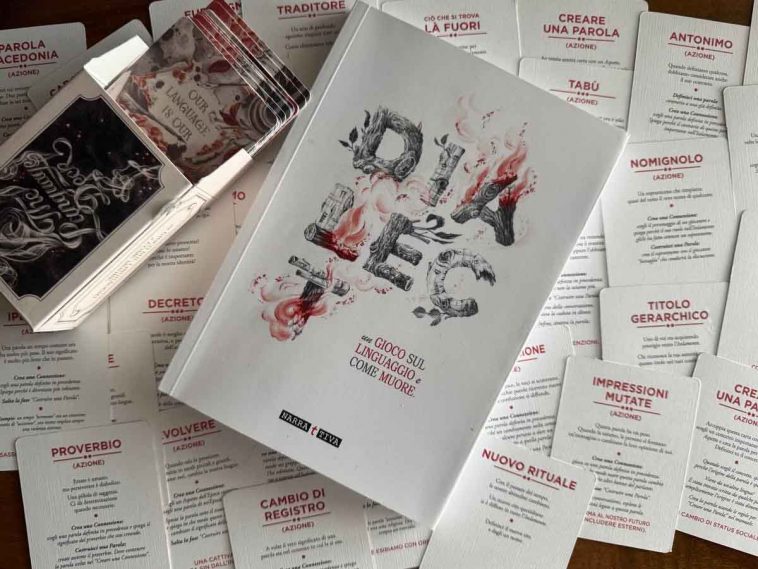

Nel vasto universo dei giochi di ruolo narrativi, Dialect è un’opera unica: permette di esplorare la nascita, lo sviluppo e la scomparsa di un linguaggio creato da una comunità immaginaria e isolata. Pubblicato da Thorny Games e distribuito in Italia da Narrattiva, Dialect non ha meccaniche tradizionali, non si vince né si perde: si costruisce insieme una lingua, e nel farlo si racconta la storia di chi la parla (qui trovate una bella recensione del gioco a cura di Alessandro Colantonio).

Questa meccanica, sorprendentemente poetica, si presta a molte declinazioni. Una, in particolare, mi ha colpita come antropologa dell’alimentazione (e da grande giocatrice di giochi di ruolo): e se il gioco fosse adattato per far emergere, salvare e reinventare le tradizioni alimentari dimenticate?

Cibo come linguaggio, tradizione come lessico condiviso

Ogni comunità ha un proprio linguaggio alimentare: nomi locali di ingredienti, tecniche tramandate oralmente, ricette codificate nei gesti più che nella scrittura. Molte di queste parole e pratiche rischiano oggi l’estinzione. Un adattamento tematico di Dialect potrebbe valorizzare questi patrimoni silenziosi, creando uno spazio di gioco in cui immaginare comunità che parlano (e cucinano) il proprio passato gastronomico, o perchè no, lo inventano, lo innovano.

I partecipanti potrebbero essere, ad esempio, i membri di una comunità rurale, un borgo montano, o una famiglia migrante che porta con sé ricette di terre lontane. A ogni “Era” del gioco, la comunità cambia: arriva una nuova tecnologia, un’alluvione distrugge i campi, i giovani partono, oppure ritornano. Le parole legate ai cibi si trasformano con loro. Alcune si perdono, altre si reinventano. Come nella vita.

Esempi internazionali: giochi di ruolo e patrimonio gastronomico

L’idea di utilizzare i giochi di ruolo per preservare e valorizzare il patrimonio gastronomico non è nuova. A livello internazionale, esistono esempi significativi che dimostrano il potenziale di questo approccio:

The Gift of Food: un gioco da tavolo sviluppato in collaborazione con comunità indigene del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti. Il gioco insegna ai partecipanti come raccogliere cibi e medicine tradizionali, promuovendo la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze

Making Beshbarmak (pdf gratuito da scaricare): un gioco interattivo che celebra l’eredità culturale delle comunità dell’Asia centrale attraverso la preparazione del piatto tradizionale Beshbarmak. Il gioco combina elementi di storytelling e cucina per rafforzare l’identità culturale e il senso di appartenenza

Jiangshi: Blood in the Banquet Hall: un gioco di ruolo ambientato nella Chinatown degli anni ’20, in cui i giocatori gestiscono un ristorante di famiglia e affrontano sfide soprannaturali. Il gioco esplora temi come il razzismo, la trasmissione intergenerazionale e la resilienza culturale.

Questi esempi mostrano come le pratiche alimentari siano perfetti contenitori di narrazioni identitarie: un gioco sul cibo dimenticato può agire allo stesso modo, ma con una forte specificità italiana e mediterranea.

Ambiti di applicazione e potenzialità

1. Scuola e didattica: educare alla memoria e alla diversità

Un gioco basato su Dialect può diventare uno strumento educativo trasversale, utile in ogni grado scolastico:

- Scuola primaria: i bambini possono immaginare la “lingua del loro villaggio del gusto”, raccogliere parole dai nonni, reinventare piatti. Si lavora su lessico, oralità e creatività.

- Secondaria di I e II grado: il gioco si lega alla storia, alla geografia e all’antropologia dell’alimentazione. Si studiano processi di perdita e riscoperta, si approfondiscono identità alimentari locali e globali.

- Università: può essere usato in laboratori di antropologia, etnobotanica, turismo, comunicazione culturale. Ottimo strumento per attivare percorsi di ricerca-azione.

La dimensione del gioco crea coinvolgimento e rende l’apprendimento esperienziale e cooperativo. Inoltre, permette di includere visioni alternative e marginali del cibo, spesso escluse dai curricoli canonici.

2. Turismo enogastronomico: narrazione, inclusione, esperienza

L’adattamento ludico può offrire un nuovo strumento al turismo enogastronomico, in particolare in tre direzioni:

- Narrazione territoriale: il gioco permette di raccontare le origini e le evoluzioni di un prodotto tipico (come un pane, un formaggio, un’erba spontanea) attraverso una storia partecipata. Può accompagnare degustazioni, musei del gusto, visite didattiche.

- Inclusività culturale e religiosa: giocare intorno alle “parole del cibo” consente di mettere in dialogo pratiche alimentari diverse (es. halal, kosher, digiuni rituali, ecc.), favorendo la comprensione interculturale.

- Turismo esperienziale: si possono creare format ibridi (gioco, camminata, laboratorio di cucina) per rendere l’esperienza memorabile e personalizzata, con forti ricadute economiche sui territori.

3. Comunità locali: memoria, identità, coesione

Molte comunità italiane sono custodi di un patrimonio alimentare poco documentato. Un gioco così concepito:

- Favorisce la trasmissione intergenerazionale (tra nonni e giovani).

- Rafforza il senso di identità locale, soprattutto in aree marginali o a rischio spopolamento.

- Può diventare un strumento di mappatura partecipata del patrimonio alimentare, utile anche per progettualità culturali e bandi.

4. Industria alimentare: innovazione radicata

L’industria può trovare in questo strumento:

- Fonti di storytelling autentico per packaging, comunicazione e branding.

- Spunti per nuovi prodotti basati su ingredienti e tecniche dimenticate.

- Legami più forti con il territorio, facilitando progetti di filiera corta e valorizzazione dell’origine.

Giocare per ricordare, innovare, trasformare

Adattare Dialect ai cibi dimenticati è molto più di un esercizio ludico. È un atto culturale e politico, un’azione poetica e strategica. È un invito a riflettere sul fatto che la perdita di una parola, di un ingrediente o di un gesto in cucina non è mai neutra: è una perdita culturale, biologica e umana. Ogni vocabolo legato al cibo che cade in disuso, ogni preparazione che scompare dalle mani e dalle tavole, rappresenta una frattura nel dialogo tra passato, presente e futuro.

Il gioco, in questo senso, si fa strumento di trasmissione e innovazione. A scuola, può insegnare il valore del tempo, della memoria, della biodiversità alimentare. Nei musei del gusto, nei laboratori didattici, nei progetti PNRR, può stimolare approcci creativi all’educazione alimentare e al patrimonio immateriale. Ma non si ferma qui.

Per chi lavora nel mondo della gastronomia — chef, artigiani, associazioni, piccole imprese e grandi gruppi dell’agroalimentare — un’esperienza ludica come questa può diventare una miniera di insight: nuove narrazioni per i prodotti, nuove forme di engagement con il pubblico, nuove occasioni per mettere in rete tradizione e innovazione. Può ispirare percorsi formativi, azioni di branding, collezioni editoriali, linee di prodotto che non siano semplici repliche del passato, ma creazioni vive, consapevoli, capaci di parlare il linguaggio dei territori e delle comunità che li abitano.

In un tempo in cui si cerca autenticità ma si consuma omologazione, giocare al cibo può aprire immaginari altri, far nascere connessioni inaspettate (e qui rimando alla lettura del mio post sulla serendipità della ricerca scientifica), dare forma a nuove visioni del gusto.

Se ti riconosci in queste parole — se sei un insegnante, un cuoc*, un* attivista del cibo, un* designer, un* imprenditor* o semplicemente un* curios* — scrivimi. Diamo vita e portiamo questo gioco nei territori, nelle scuole, nei piatti e nelle narrazioni. Insieme, possiamo inventare una grammatica nuova per raccontare ciò che non deve essere dimenticato.

2 Replies to "Giocare con il linguaggio del cibo: l’intuizione da Dialect"

Ilaria fantin 9 Maggio 2025 (8:39)

Buongiorno!

Mi chiamo Ilaria Fantin e ho appena scoperto… lei e il suo lavoro.

Insegno lettere alle scuole medie e durante il secondo anno di solito tutti ci concentriamo sugli aspetti della salute e dell’alimentazione. Ho letto l’articolo del gioco.. non conosco quello originale ma mi interesserebbe molto capire e saperne di più e provare ad utilizzarlo in classe!!

Grazie mille, sto scoprendo un sacco di cose interessanti😊

Lucia Galasso 9 Maggio 2025 (12:16)

Grazie Ilaria peri complimenti al il mio lavoro, se mi dici come posso aiutarti lo faccio volentieri (scrivimi pure in privato) 🙂